明日死ぬ、と決まったからといって、変わった心持ちもしないものだ。

富子が仰ぎ見た先には、薄曇りの空が広がっている。今日も空気はひんやり と涼しい。このまま冷夏が続けば、稲は実らないだろう。生け贄に差し出した牛も馬も村娘も暑い夏を連れてこなかった。この天災をおさめるには、霊力がある 富子を神に捧げるしかないと、八卦読みが告げてきたのが、今朝方のことだ。わかりました、と受けて、人払いをした。あたりは静まり返っている。生命ある者 は自分一人きりのような気分になるけれど、間断無く虫の声がする。

裸足で庭に降りる。踏みつける草の温度。昼も近いというのに湿ったままだ。

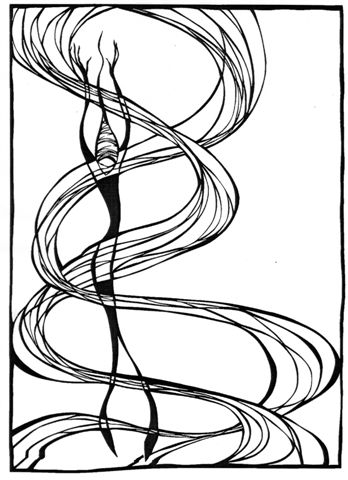

直立して眼を閉じる。風の音、虫の声に耳を澄ます。感情を空気にさらし、さらってもらう。しばらくそうしていると脳天から、投げつけられた感情や降り積 もった疲れ、日々の些末な事が揮発していく。魂がまっさらになったら、両腕をあげる。空に願いを捧げる。冷たい夏がさるように。秋には稲穂がたわわに実る ように。

身体の中に冷たい空気が溜まってくる。冷たくて冷たくて、凍えそうで、身体が思うように動かない。

「去れ」

呟いて歩を進める。腕で空気を掻きながら。やがて、背に汗がつたう。指先にまで血が通い、思うよりも先に身体が動く。

そして、踊り止めて、富子は草の上に立つ。

何も起こりはしない。雷も落ちなければ、雨粒の一粒すら落ちてこない。雲が切れて、晴れ間がのぞくこともない。

ふん、と富子は鼻で笑った。自嘲した。

なにが『霊力のある御前が、神の怒りを鎮めてくれ』だ。

あの八卦読みは、富子が霊力を持たぬ事は百も承知だろう。体のいい厄介払いだ。

傍らにあった水桶を力に任せて蹴る。満々と水を溜めた桶は倒れはしなかったが、しぶきが袴にかかった。袴が水を吸って、重くなった。

「富子様、謁見の時間でございます」

「今行くわ」

苛ついた声が出た。感情を表に出すなど巫女失格だ。富子は再び自嘲した。

宮の言葉は、間延びしていて、そのくせ抑揚がない。何を言わんとしているのか、じっくり耳を傾けなければ意味がとれない。ひきかえ、八卦読みは太い大きな声で断定的に喋る。彼の言うとおりにしていれば、間違いがないという気分にさせられる。

(私は奴に殺されるのだけれど)

富子は心の中で独りごちた。

私を助ける者はない。私がいなくなった方がいいと思っている奴はたくさんいる。霊力があると褒めそやされ、重用される私を妬んでいる奴はたくさんいる。

富子は宮の声に耳を傾け、頭を垂れたまま瞳を閉じる。何も見えなくなると、刺さるような視線を明確に感じることができる。同情や哀れみの視線もあるけれど、それを凌ぐ蔑みと嫉みの視線。何の力も持たぬくせに地位を得た小娘の失脚に胸のすく思いでいる大多数の官僚達。

「富子、面を上げ」

宮の声に顔を上げる。宮はまっすぐに富子を見下げていた。

「よく決心してくれた。きっと成し遂げられると信じておる」

「ありがたく務めさせていただきます」

富子が再び頭を下げると宮は満足そうに頷いた。

「民の不安も拭えるであろう。・・・参るか」

宮は富子を一瞥して座を降りた。宮の後ろには副官、八卦読みと続く。「ついてこい」と八卦読みに言われ、富子も後に続いた。

八卦読みの背中を見ながら歩く。

反吐が出そうだ。

背中にまで肉のついた八卦読みの野心。この男の不興を買って、私は殺される。天災を鎮めるための生け贄という、理にかなった手段で。

こんな風に憎まれるようになったのは、何故だったろう。

富子はしんとした心で考えを巡らせる。

『意見するつもりか』

八卦読みの怒気をはらんだ声が甦る。

冷害は一昨年から続いている。穫れ高に応じて年貢を下げなければ、民が飢え、不満が募ると進言した。世情を鑑み、感じたままを口にしただけのこと。それを 『巫女の分際で意見するな』と誹られた。けれど、変えられない。『俺を敬え』と示されたところで、尊敬できないものは出来ないのだ。それ故こうして引きず り下ろされるのだとしても、心は変えられない。

(謁見台に向かっているのか)

富子は庭を横切る段になって、合点をつけた。

皇居は小高い丘の上に建っている。皇居がたつ丘の中腹をえぐり設えたのが謁見台で、そこから広場が見下ろせる。

謁見台に出ると、風が吹いていた。下から吹き上げてくる風。肌寒くて腕を組んだ。風に向かって歩くと、ほどなく広場が見えてくる。びっしりと広場を埋めつくした人々は、一様に謁見台を見上げていた。

広場から地鳴りのようなどよめきがあがる。宮の姿が広場から認められたのだ。宮が手を挙げると、わぁーっと歓声が上がった。八卦読みが宮の隣に立ち、口を開ける。広場がさぁーっと静まった。

「明日の日の出を待って、富子を神に捧ぐ」

八卦読みの低い声が空気を震わせた。広場に声が届き、人々は黙した。

張りつめた静寂が流れ、唐突な笛の音が静寂を破った。笛吹が謁見台の奥で笛を吹いている。その姿は、広場からは見えない。

「富子、舞っておくれ」

富子にだけ届く声で宮が言った。富子は頷き、台の際へと進み出る。

広場から「富子様」「富子様」と沸き立つように声が聞こえる。

富子は跪き、胸を反らす。眼の前が鈍色の空でいっぱいになる。太陽を隠す一面の雲。その雲を追い払うように、富子は上体を揺らす。両腕をいっぱいに広げ、 雲を追い払う。田にも畑にも、陽の光が降り注ぐように、祈りを込めて力強く立ち上がる。笛の音に身をまかせる。ほどなく無我の境地になる。何も見えなくな り、感じなくなる。

音が作り出す空気の波。その波に乗り、身体は勝手に動く。ひときわ高く笛の音が響き、富子はひれ伏す。笛の音が止み、伏した格好で舞いが終わる。一拍おいて、ざあっと音が広場からわき上がった。富子は上体を起こす。

広場からの音は拍手だった。肩を大きく上下させ、すっくりと立ち上げると拍手は一層大きくなった。

富子が頭を下げると「富子様」「富子様」とあぶくのように、広場のあちこちから声があがった。顔を覆って泣いている者もいる。手を組み祈りを捧げる者もい る。手を叩く者もいる。広場の民衆は、明日生け贄となる富子に、様々な方法で一様に何かを伝えようとしている。祈りのようだ。

宮が富子の隣に立ち、すうっと右手を挙げた。広場が動きを止め、しんと静まりかえる。

「明日、富子を神に捧げる。必ずや豊穣の秋が来るであろう。信じて皆、勤しみなさい」

宮の声が広場に届くと、皆一様に頭を垂れた。

ぽつりと頬に冷たいものがあたった。ぽつりぽつりと謁見台に雨粒が落ち、黒く丸く濡れていく。

(慈雨だ)

富子は頬を拭い、広場を見下ろした。

雨足は強まっていくが、誰も帰ろうとしない。

(皆、信じているのだ。私が贄の務めを成し遂げることを)

ゆっくりと大きく右手を振って、宮は下がった。富子も後に続く。八卦読みもその後ろを着いてくる。八卦読みの気配にも、もう怒りは感じない。バラバラと雨音が聞こえる。

(慈雨だ)

もう一度、富子は思う。

明日、生け贄として、洞穴に閉じこめられる。もう光を見ることも叶わない。けれど、息の根が止まるまで、暗闇の中でも、濡れた岩の上でも、舞い続けよう。

富子は決心する。

そうすれば、必ずや神に届く。

【文:榎田純子/挿絵:竹本万亀】