経済に寄与できぬなら決断を 最後にうまい餌を喰わせる

雨が激しく降っている。晴天続きで干上がっていた土の道から、雨粒に打たれて土埃があがる。

航は自家用車を克也の家の前に停めると、濡れるのもかまわず外へでた。瞬間、ザッと激しい雨に打たれ、あっという間にずぶ濡れになる。そのまま玄関扉へ手をかける。呼び鈴を鳴らしてから、玄関を開けるが、家に人気はない。こんにちは、と家の奥まで届くように声を出す。その声に応える気配はない。

牛舎か。

航はきびすを返し、牛舎へと駆けだした。打ちつけてくる雨粒が痛いほどで、足元は泥を跳ね上げ、あっという間に汚れていく。それにもかまわず、航は駆けた。

牛舎の引き戸はたてつけが悪い。雨のせいもあり焦っているせいもあり、戸はガタガタと鳴るばかりで、なかなか開かない。いまいましく思い、いっそう腕に力をこめた時、ガラリと戸があっけなく開き、克也の父が顔を覗かせた。

「航ちゃんかい」

誰かと思ったら、というようなことを口にした克也の父は、なんだか視線が定まらない。おじさん、と口にしたっきり、航もその場に立ちつくしてしまう。

「濡れるよ、入りなさい」

そう言って、克也の父は航の正面から身体をずらし、乾いたタオルを渡してくる。

「非道いことになったもんだよ」

ぽつんと言われた言葉に、航は応えられない。タオルを頭からかぶり、ゴシゴシと拭く。それからタオルを広げ、顔を拭う。拭った中に、涙も混じっていた。このごろ航は涙腺がおかしい。なんということもないのに、気がつけば片目から涙が流れていたりして、吃驚する。

「克也は、子牛のとこだわ」

言い残して、克也の父は、通路に置いてあった餌の入った一輪車を押し、ザッザッと小気味よく牛の鼻面に給餌していく。すかさず牛は、舌を長く伸ばし、餌を口に入れる。

航はタオルを首にかけ、通路を歩く。牛舎の中は、牛の体温のせいか、それとも雨が降っているせいか、外よりも蒸し暑い。屋根を打つ雨音が反響して、自分の足音も聞こえない。

子牛は、牛舎の突き当たり、左に折れたところにいる。そこに子牛の房があるのは知っている。克也はそこで、子牛にミルクをやっているのだろう。歩いていく先はわかっているのに、航の足取りは定まらない。歩いては立ち止まり、並んでつながれている牛を眺め、また歩く。

そんなことをしても、短い通路はすぐに突き当たる。左を向くと克也が子牛にほ乳瓶をあてがっているのが見えた。

「かっちゃん」

突っ立ったまま呼んでみたが、激しい雨音に航の声はかき消された。克也が気がつかないので、航は克也のところまで歩いていく。腕を伸ばせば届くほど近づいたところで、克也は振り返った。

「おぅ、来てくれたのか」

言って克也は笑った。わりにはりのある克也の声に、航は、かっちゃん、とだけ言い、克也から目を逸らす。逸らした先で、子牛がほ乳瓶にしゃぶりついている。

「こいつ、被災した日に生まれた子牛。メスだし、体格もいいし、本当ならうちのエースになったんだろうけどな」

カラリと言って、克也は目を伏せる。

「こいつも殺すの」

「あぁ。全頭殺処分だからな」

それきり沈黙する。

ミルクを飲みきった子牛の口からほ乳瓶をはずして、克也は顔をあげた。

「仕方ないよ。被爆した牛の汚染された牛乳なんて誰も飲まないし、汚染されてるかもしれない牛乳を俺も人に売ったりできないし」

「かっちゃん」

「こいつらは家畜で、経済動物だから、仕方ないんだよ。こうなったからには、もう飼えない。かわいそうだけどな」

航は何も言えずに黙り込んだ。克也の口調はやけにさばさばしていて、それがなんだか苦しかった。

「大学から、研究材料としてこのまま飼わないか、って話もあったけど、乳搾れないのに、ただ飼ってもな。俺だって、暮らしていかなきゃならないし」

克也が歩き出したので、航も歩き出す。処理室に入り、克也は蛇口をひねって湯を出し、履いたまま長靴を洗う。器用に長靴を湯の下につきだし、ブラシで長靴の底までこする。手を洗い、蛇口を締めて、克也は隅におかれた段ボール箱に手を伸ばした。缶コーヒーを二本手に取ると、一本を航に差し出す。航が受け取ると、克也は空いた右手で缶を開け、一口飲んで「航は、どうするの」と訊いてきた。

「どうって・・・」

「みっちゃんと亜子ちゃん、島を出たんだろう。航は行かないの?」

「島を出ても、仕事ないだろ。俺、漁師以外できないし」

「ここで捕った魚だって、食えないだろ」

「今は駄目だけど、いつかは大丈夫になるだろ」

「どうだかな」

克也がまた一口、缶コーヒーを飲んだ。航も缶を開け、口をつける。甘い液体を飲み込み、口の中が空になると溜息をついていた。

島を出るのか。島に残るのか。

どうやって生きていくのか。

この島で放射能漏れ事故が起きたあの日から、毎日つきつけられる。

選ぶこと。

選んだことが、あっているのかいないのか。

そもそも正解なんてあるのかないのか。

あの日からずっと、この島の人々は疲労困憊している。

この島で、普通に暮らすことは、これからもできないのかもしれない。それでも、この島を出てはいけない。

航の中にあるこの島への執着は、どこから来るのだろう。妻の美晴に「島を出て」と乞われても罵られても、島を出ることは選べなかった。どうしてなのか、自分でもわからないけれど。

「亜子、喋るようになったってさ」

携帯電話を開き、娘の亜子の画像をよびだして克也に見せる。おっきくなったな、としみじみした声で克也は言った。

「俺は、父さん母さん連れて、島を出るよ。本土で就農できそうだからさ。復興支援事業にのっかって」

自嘲気味に克也は言った。責めないでくれよ、みたいな雰囲気が滲んでいた。

「かっちゃんも、いなくなっちゃうんだな」

「仕方ないだろ。この島に未来なんてないよ。航も出た方がいいんじゃないのか?」

「出れないよ。よくわかんないけど、出れないんだ」

航は思わず左手で口を覆った。指の間から、荒い息がもれた。この頃時々こんな風に、普通に呼吸することも困難になる。

「ごめん、責めてるわけじゃないんだ」

克也は左手で両目を覆い、俯いた。

ガチャンと大きな音が牛舎の奥から響いてきて、牛が騒ぎ出した。

「来たな」

克也は顔をあげて立ち上がる。牛を運び出す家畜車が到着したのだ。牛は全頭運び出して、殺処分される。

航は克也を手伝うために、牛舎に入る。激しい雨音とひっきりなしの牛の鳴き声。その中で、人は終始無言だった。

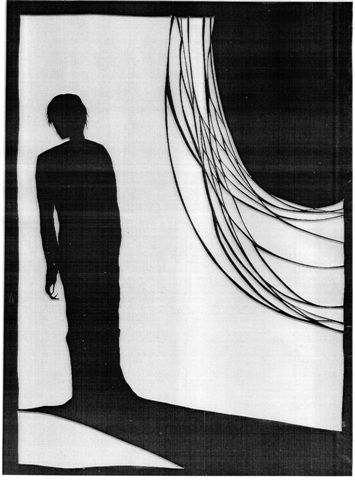

【文:榎田純子/挿絵:竹本万亀】