あの人のいる場所遠くなりました 避難し涙 居場所も術も

ぽかりと目が覚めた。薄暗い部屋の中で、鳴り続けているもの。

美晴はソファーに寝ころんだまま、反射的に受話器を取った。

「はい」と答えると、「もしもし私、小嶋と申しますが、田中美晴さんはいらっしゃいますか」とよどみなく声が流れてきた。あぁ、と肯定と落胆の混じった声がこぼれる。

・・・航じゃない。

「田中美晴は私ですが」と答えると、電話相手の声は弾んだ。

「私、被災者救援のボランティア活動をしています。是非、田中さんに参加していただきたいフォーラムがありまして、お電話差し上げました。先週、ご案内を郵送しているのですが、ご覧になってらっしゃるでしょうか」

「はぁ・・・」

「来週の火曜に開催となっております。是非、お気軽にご参加下さい」

「たぶん行けないです。子供もいるので」

「託児もご用意しております」

「はぁ・・・検討してみます」

「是非、お気軽にご参加下さい。お待ちしております」

「失礼します」

受話器を置くと、部屋は静寂に包まれた。寝起きのせいか、ぼんやりとする。すっきりとしない。

テーブルに載っていた携帯電話を開く。画面は明るくなるけれど、着信もメールもない。溜息がこぼれる。携帯電話を閉じ、テーブルに戻す。

「こんなにメール送られたら、携帯の充電がもたない。控えてくれ」

航の声を美晴は頭の中で再生した。ソファーの上に脚をのせ、膝を抱えた姿勢になる。頭が重い。膝の上に首を載せる。

「・・・ひどい」

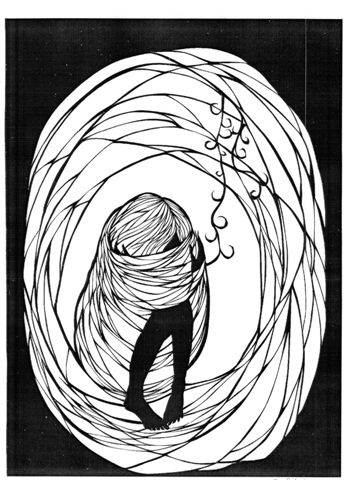

思わず呟いて、目を閉じた。身体が重くて怠くて、何もできない。動けない。

どうして航は、電話をくれないのだろう。メールも手紙もくれないのだろう。どうして、ここに来てくれないのだろう。

被災したあんな島、汚れてしまったあんな島に、何故航は残ったのだろう。

航は、愛する家族、妻である私と、娘である亜子と、一緒にここにいるべきなのに。

そこまで考えたら、航の声が頭の中で響いた。

「お前にはわからない」

抑揚のない小さな声。けれど、きっぱりと美晴を否定し、拒絶した声。

「あなただって分かってない。私のことをちっとも見てくれない。亜子の事だって・・・亜子はまだ二歳なのに、・・・亜子をこんな島で育てるわけにはいかない」

航にぶつけたあの日の美晴の声。大きな声。怒りに震えた声。

目を伏せた航の顔。傷ついた顔。

自分が航を傷つけるのだと、言ってしまった後に気がついて、どうしようもなくなった。とても悲しいけれど。

美晴は目を開けた。レースのカーテン越しの弱い陽の光。

考えたり思い出したりしては駄目だ。

ぎゅっと膝を抱える腕に力が入った。その時、ガタンとドアが開く音がしたので、振り返る。母が亜子の手を引いて居間に入ってくる。

「ただいま」と亜子が大きな声で言う。「おかえり」と言うと、美晴の座っているソファーのところまでやってきて、亜子は床に膝をついてソファーに寄りかかった。

「亜子ちゃん、疲れたでしょ。いっぱい歩いたもんね。おばあちゃんもくたびれたわ」

買い物袋を右腕にぶら下げた母は、台所へと歩いていく。

「水とか電池とか、普通に買えるようになったのはいいけど、水はやっぱり重いわね」

母は冷蔵庫にペットボトル入りの水を入れ、立ったまま買い物袋を畳んでテーブルの上に置く。

「亜子ちゃん、おいで。手を洗わなきゃ」

母が言うと、亜子はぱたぱたと洗面台のところまで行く。母に抱き上げられると、亜子は蛇口の下に腕を伸ばし、黙って手を洗った。

「はい、よし」と母にかけ声をかけられ、床に下ろされると、亜子はなんにも言われなくてもタオルで手を拭いている。そんなことも出来るようになったのかと思いながらも、美晴はソファーの上で身じろぎもしない。

美晴を一瞥して、母は溜息をついた。

「美晴、あなたいつまでこうしているの。家の中にばかりこもって」

美晴はゆっくりと首をまわす。母が眉間に皺を寄せ、仁王立ちしている。目をあわせているのに反応のない美晴にしびれを切らして、母は続けた。

「ちょっとは考えなさいよ、これからどうするのか。何もしないで実家にいられても困りますからね。亜子ちゃんのことも、航さんのことも・・・」

母がしまったという顔をして、言葉を切った。

「あぁ、もう」

怒りとも諦めともつかない言葉を残して、母は美晴から目を逸らし、居間を出ていった。美晴は、そのまま母がいた場所を眺めている。なんにもない、誰もいない場所。

その時、頬に温かいものが触れた。驚いて視線を動かすと、亜子がティッシュペーパーを持って、美晴の頬に腕を伸ばしていた。

「・・・亜子」

「おかあさん、いたいの?」

心配そうに見上げてくる眼差しに、美晴は頬を拭った。

自分は泣いていたのか。亜子は、流れた涙を拭こうとしてくれていたのか。

膝の上に亜子を抱き上げると、いっそうべたべたと湿った腕で美晴の顔を触ってくる。

「いたいのいたいのとんでいけ・・・」

唱えながらしっかりとした重さで、美晴の膝の上で動いている。

「亜子、ありがとう。もう大丈夫」

美晴の声に安心したのか、亜子はべったりと身体を寄せて、美晴の首にしがみついた。美晴は亜子の髪をなでる。汗で湿って、子供特有の熱を発する亜子の頭。

この子と生きていかなきゃならない。

美晴は亜子のにおいをかぎながら思う。

でも、どうしたら生きていけるんだろう。

鼻の奥がじーんとして、涙が流れそうになる。

・・・航。

胸の中でそう呼んで、美晴は亜子の髪をくしゃりと軽く掴んだ。湿っていて温かい亜子の身体。背中をなでると、亜子はさらにべったりと美晴に身体を預けてくる。

眠いのかもしれない。

亜子の身体が重みを増し体温を上げている。ポンポンと一定のリズムで背中を叩くと、ほどなく亜子は寝息をたてはじめた。

美晴はそれでもソファーから立ち上がる気になれず、亜子を抱いたまま、窓の方を見る。レースのカーテン越しの空は薄青い。

どうしたら、生きていけるんだろう。

航、と胸の中で名を呼んで、美晴は途方に暮れた。胸の上にいる亜子がずしりと重くなった。

【文:榎田純子/挿絵:竹本万亀】