人生は夢がなくても続くものだ。

チーズを作って暮らしていこうと夢みたことはない。けれど気がつけば、俺の人生はチーズを作ることに明け暮れている。子供の頃から夏がくれば山で暮らした。親父を手伝い、チーズを作って山で夏を過ごした。結婚をし、子供が出来ても、親父が死んでも、夏が来れば山にこもってチーズを作った。そんな風に生きてきて、気がつけば六〇歳になっていた。そろそろ潮時だと思う。

成長した子供達は、夢と仕事を求めて、都会に出ていった。そのことを悲しいとも、残念だとも思わない。チーズ職人の子供だからチーズ職人になる。今はもう、そんな時代ではないのだ。

弟子入りしたいという者は、時々やってきては去っていった。去っていった理由は色々で、独立して自分の工房を持った者もいるし、チーズ作りの世界から離れた者もいる。いずれにしてもこれまで、この山のチーズ工房を継ぐ者は現れなかった。

「この夏で、山の工房を閉めるつもりだ」

村の寄り合いで、口火を切ると、その場にいた者は、皆、残念がった。存続の希望はあちこちからあがったが、後継者がいない工房は閉めるしかない。チーズ工房を閉めるということは、夏、山に放牧している牛の乳の行き先がなくなると言うことだ。乳の受け入れ先をどうするか、これからどこでチーズを製造して村に仕入れるか、決めなくてはならないことが山ほどあり、何度も寄り合いが行われた。山のチーズが作られなくなるということに、こんなにも大きな影響があることを改めて思い知りながら、それでもどこか冷めた気持ちでいた。山でチーズが作られなくなるのは、仕方のないことだ。

チーズ工房はなくなる他ないと、もう誰もが思っていた。何回目かの寄り合いで、農夫のシュウがこう切り出すまでは。

「うちの息子が、チーズ職人になりたいって言っているんですが、後継者にどうでしょうか」

「サクか?まだ子供だろ」

「十四歳です。でも、山のチーズが好きでしてね。親方が引退したらあのチーズが食べられなくなるって、残念がっていたんです。チーズの作り手になる人が見つからないんだから、しかたないじゃないかって言い聞かせていたんですが、そしたらこの頃、自分が後を継いでチーズを作るって言いだしたんですよ。たしかにまだ子供ですが、親方だって子供の頃からチーズを作っていたんでしょう。サクが望むならやらせてやりたいと、親としては思うのですが」

「でもな、チーズ職人は、簡単な仕事ではない。一夏、親元から離れて山にこもって暮らすことも、サクにとっては、並大抵ではないのじゃないか」

俺は渋った。サクは家の仕事をよく手伝い、道で会えば挨拶をするいい子だ。けれど、いい子だからこそ、チーズ職人になるべきでないような気もする。こんな田舎で俺のようにチーズを作り続ける暮らしを選ばせていいものだろうか。

そんな俺の迷いを吹き飛ばすような大きな声がした。

「何言ってるんだよ。いい話じゃないか。親方もサクが一緒なら、あと五年は続けられるだろう。とりあえずやってみたらいいじゃないか」

その一言で話は決まった。

俺は、サクを連れて山に籠もることになった。

サクは本当に子供だった。けれど、意外なことに、サクにとってチーズを作るのは、楽しいことの様だった。単調な山の暮らしに飽きることもなく、サクは毎日良く働いている。

*

釜の蓋を開けると湯気が立ち上り、凝乳が差し込んだ陽の光につややかに光った。

陽の当たるあたたかい場所に一昼夜おいた乳を釜に移し、仔牛の胃袋からとった酵素を加え、ぬるめておくと凝乳ができる。全体に均一に柔らかく乳を固めること、それが美味いチーズを作る第一歩だ。

白くふるりと揺れる凝乳に、そっと指を差し入れる。気持ちの良い温かさが指先に伝わり、くいっと指を曲げて上げると、凝乳が一文字に割れる。

「いい具合ですね」

サクが釜を覗き込んで言った。

確かに、いい具合だ。そろそろ任せてみるか。

俺は、今日のチーズづくりをサクに任せることに決めた。

「サク、切ってみろ」

「え、でも」

「もうひとりで出来るだろ。やってみなさい」

「はい」

サクの背筋がちょっと伸びた。そして、おもむろに針金を縦に張った四角い木枠を両手で持つ。木枠には縦に針金が張ったものと横に針金を張ったものがあり、これで凝乳をサイコロ状に切り分ける。

木枠についた持ち手の端と端を握り、重力にまかせて木枠を釜の底までさしいれる。それから釜の底をなぞるように真っ直ぐに木枠を引く。ぐっと凝乳の重みが腕にかかるので、まけずに上体を反らし力をこめて木枠を引き上げる。そうすると、凝乳がまっすぐな筋状に切れている。そして、もう一度、先ほどの切り筋と垂直に交わるように木枠を差し入れる。ためらいなく一息に真っ直ぐに引くことが肝要だ。木枠を引き上げ、今度は横に針金を張った木枠に持ち替え、釜の底まで差し入れる。この木枠は釜にぴたりとはまる長さに作ってあるので、それを勢いよくぐるりと半回転させる。これで、凝乳が均等な立方に切り分けられる。木枠を引き上げると、幾片かの凝乳が木枠についてくる。軽く振るって、釜の中に戻してやる。四角く切り分けられた凝乳がゆっくりと動いている。

木枠を洗い桶につけて額を拭い、サクが顔をあげた。

次は攪拌作業だ。ほら、と木べらを渡してやる。

「凝乳を崩さないように、やさしく、まんべんなく、一定のリズムで混ぜること」

サクは頷くと、背丈よりも長い木べらを釜の縁から滑り込ませ、ゆっくりと反対側まで押して持ち上げる。するとへらの上に凝乳が乗って持ち上がるので、水面でへらを振り、凝乳を釜の中に落とす。へらの上で凝乳はふるふるとふるえる。その様はいかにも軟らかそうだ。この作業は四方にまんべんなく、凝乳の角がとれ、丸くへらの上を転がるようになるまで続ける。この時凝乳は、表面から乳清を排出する。いかに均一に乳清を排出させるかが、うまいチーズをつくるコツだ。

「丁寧にかつ、ゆったりとした心で混ぜなさい」

作り手の心というものは、案外チーズの出来に影響する。サクは手を止めずに、はい、と返事をする。

ふいにサクの動きが止まり、そろそろとへらが引き上げられた。へらの上に凝乳の塊が乗ってきた。沈んでくっつき合う性質がある凝乳は、常に乳清の中を動く様に攪拌しなければならない。こんな塊を作ってしまうと水分の抜けに偏りが出来、よいチーズにはならない。

へらを持ったままサクは困ったように俺を見上げる。

俺は腰にぶら下げていた小刀を抜き、腕を伸ばして、へらの上の凝乳の塊を切り分けた。それからへらを振るわせ、切り分けた凝乳を釜の中に落としてやる。

「これくらいは問題ない。続けて」

サクは返事をし、へらを動かす。サクの額にじんわり汗が噴き出している。

凝乳がまるく小さくしまってきたので、へらの動かし方を変えるように指示をする。全体に対流を起こすように、へらを釜底から離さずにゆっくりと大きく混ぜる。乳清が渦を描いて流れ、その中を凝乳の粒が一緒に流れる。

ここまでにするのに時間がかかりすぎている。チーズにはなるが、売り物にはならないな、と見極めて、俺は別に熾しておいた薪を一本、釜の下に入れる。仕上げに釜を温めて、凝乳をさらにしめてやる。

いまや釜の中身は乳清が大半を占めている。最終的に、牛乳の一割強しか凝乳として残らない。

乳清から、かすかに脂っぽい乳の香りが立ち上りだす。仕上がりの合図だ。

「そろそろいいな」

声をかけるとサクは返事をし、へらを釜から引き上げた。へらから火ばさみに持ち替えて、釜の真下に入れてあった薪を端に寄せる。温まりすぎず冷めすぎない保温にちょうどいい位置に薪をずらすのだ。

釜を覗くと、乳清が白くたっぷりとある。凝乳は底に沈んでしまうので、見えない。

まぁまぁかな、と思う。攪拌作業で、凝乳をつぶしてしまうと、乳清が濁るが、そんな様子はない。

サクは柄杓を手にして、乳清を汲み出す。樽にザブザブと移していく。飛沫からうすく乳臭い匂いが漂う。

いつもの匂いだ。大丈夫だな。

サクから離れ、台所にいってパンを切る。昼の準備だ。

乳清を汲み出し終えたサクが、釜蓋をよいしょと持ち上げる。サクの身体から、釜蓋がはみ出しており、よろよろと危なっかしい。大丈夫かと、目を離せずにいる内に、サクはそろそろと釜に蓋をした。サクが腕で額の汗を拭うところまで見届けて、パンに視線を戻す。

これから一時間程度が、静置の時間となる。この時間に昼食を摂る。パンにハムとチーズを挟んだだけのサンドイッチと牛乳入り珈琲のいつもと変わらない昼食。

ひやりと冷たいハムとチーズのサンドイッチは、いつもと変わらず美味い。

このチーズを作る技術をどれくらいの時間をかけて、どんな風に身につけたのだったか、さっぱり思い出せない。無口な父親のやり方を真似て、いつのまにか身につけていたチーズづくりの技術。毎日同じ作業の繰り返しのようでありながら、その日の気温や湿度、凝乳の固まり具合、水分の抜け具合、微妙な変化に対応して、うまいチーズを作り上げること。

俺も、チーズを作るのは好きなんだよな、とサンドイッチを食いきって、牛乳入りの珈琲をあおる。

さて、と声を出して立ち上がり、天上から下げてあった笹の葉を下ろす。

「これ、サクのチーズに入れるぞ」

言いしな水桶に笹を浮かべる。

「サクのチーズの目印だ。型詰めする時に入れてやれ。この後の熟成も、きっちり面倒みるんだぞ」

サクから、えっ、と驚いた声がもれた。

「今日のチーズは、残念ながら売り物にならん。水分の抜けが均一じゃないし、攪拌に時間がかかっているから、あまりいい状態じゃない。でも、サクが作ったはじめてのチーズだ。山を下りるときに土産に持って帰れ。うまいチーズに仕上げてやれよ」

「はい」

サクは背筋をピンと伸ばし、元気に返事をした。

売り物にはならなくても、家族を喜ばせるうまいチーズにはなるだろう。

チーズの型枠を棚から下ろし、俺は覚悟した。サクが一人前になるまで、付き合ってやる覚悟を。

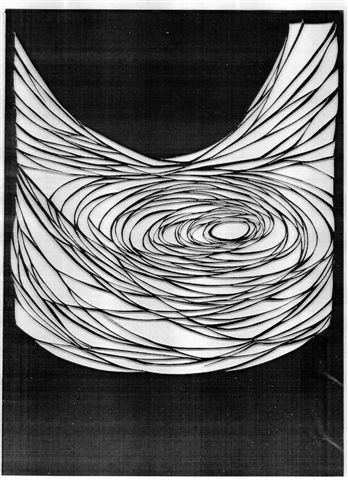

【文:榎田純子/挿絵:竹本万亀】