慇懃無礼だわ、何もかも。

マリスは、こっそりと嘆息した。

良家の子息子女が集まる王立学院。今日からここの生徒になるのだ。

門から寮へとつづく小道を青いフェルト鞄ひとつ携えてマリスは寮母の後ろをついて歩く。灰色の石造りの寮。扉の前に立って見上げると、口をあけたガーゴイルが不気味に笑っている。

この学院には、国中から生徒が集まる。そのため、どの地域にも肩入れしないよう、地域色を出さないよう、異国である西洋の建築と文化を取り入れている。そう聞き及んではいるものの、こんな山奥に石造りの建物は不似合いだ。どこからか切り出して運びこんだ石でこんなにも大きな建造物を建てる労力を考えて、マリスはげんなりした。

隣からの慇懃な咳払いに、マリスはガーゴイルから視線を外し、寮母の横顔を瞳に映す。

「さて、ここがあなたの生活の場となる寮です。王立学院の生徒としてふさわしい品を身につけるためには、まずは生活からだと私たちは思っております。規則正しい生活、身だしなみは自分で整えるなど、ご自分のことはご自分でしていただきますので、そのおつもりで」

寮母にねめつけられるように見られて、マリスは小さい声で「はい」と返事をした。事前に受け取った入校にあたっての書類にも、自分のことは自分ですること、使用人はつけられないこと、つましく規則正しい生活を送ること、と繰り返し書かれていた。良家の子息子女という者は、よほど使用人をつけたがるものらしい。

マリスは、使用人などつけたことがない。辺境の地、北方の領主の家に生まれた長姉であるマリスは、自分のことは自分でする手のかからない娘である。たとえ領主の家であろうとも、誰かに身の回りの世話をしてもらえるような余裕はなかったのだ。それはとりもなおさず貧しい国の出身ということだ。こんなきらびやかな学院でやっていけるのだろうかと、鞄の柄を持つマリスの指先に知らず知らず力が入る。

「さあどうぞ」

寮母は両開きの扉を片方だけ開け、マリスを寮内に誘った。

静まりかえった寮内。石造りの廊下にマリスと寮母の足音が反響する。寮母は「こちらの廊下をまっすぐに進むと食堂です」とか「右手にあるのが談話室で自由に使うことができます」など、途切れることなく寮内の説明をしながら歩く。マリスは、寮母の歩く速度についていくのに必死で、寮内の設備などとても覚え切れそうにない。

いくつかの角を曲がり、らせん階段をぐるぐると上って、同じような扉が並ぶ廊下の二〇五と札がかかった扉の前で寮母は立ち止まり、その扉を開けた。

「ここがあなたの部屋です」

南向きの窓からはたっぷりと日の光が差し込み、石造りの灰色の部屋から暖かい空気が廊下へと流れてきた。部屋の中には、備え付けの寝床と机と書棚。殺風景ながらんとした部屋だ。

「荷物は運び込んであります。本日は、授業に出なくて結構ですので、自分のお部屋を整えることに専念してください」

寮母は納戸を開け、そこに積まれた三つの籠を示すと、「それでは」と一礼して部屋を出て行った。

「あ、ありがとうございました」

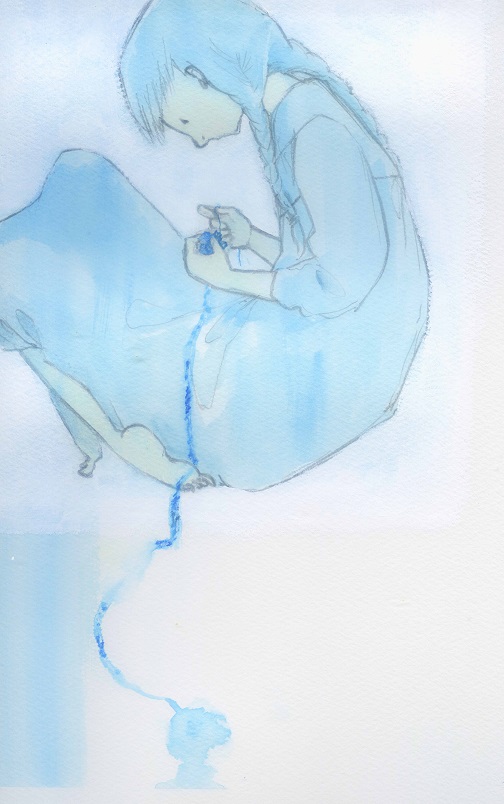

マリスは、寮母の背中に向かって礼を言う。寮母はそのまま振り返ることもなしに歩いていってしまったので、マリスは開け放たれていた自室のドアを自分で閉じた。そして、鞄を机の上に置き、寝床に腰掛けて

編み上がった紐で、教科書やノートをからげて持ち運ぼう。

そう決めてマリスは無心に手を動かした。

*

はじめての場所に脚を踏み入れるのは、緊張するものだ。

マリスは、一年生の教室の前で、扉を開けるのを躊躇した。扉の向こうから聞こえてくるざわめきに気圧されていた。

抱えている教科書の束を持ち直す。昨日のうちに編み上げた紐の固い手触りを確かめて、マリスはガラリと扉を開ける。教室内のざわめきはそのままに、いくつかの視線がマリスに向けられた。マリスは、それらの視線に頓着せず、まっすぐに教室に入り中程で歩を止めた。

どの席に座るべきなのか、検討がつかない。

マリスは右に顔を向け、視線の主に声をかける。

「途中入学のマリスと申します。私の席は、どちらになるのでしょうか?」

突然話しかけたマリスに驚いたのか、生徒は身体を引き、表情を止めた。しかしすぐに瞳に勝ち気な光を宿すと「あちらよ」と言い放って、マリスが入ってきた扉の方を指差した。生徒の語気に侮蔑のようなものが含まれている気がして、マリスは会釈だけを返し、扉の方に戻った。扉の一番近く、廊下側の一番後ろの席は、机上に物も置かれておらず、主がいないのがわかった。抱えていた教科書の束を机に置き、席に着く。マリスを値踏みする視線が追いかけて来ている気がして、マリスは顔をあげられない。居心地悪く身を縮め、授業の開始を祈っている。

ずいっと前の席の椅子が引かれ、横座りになる脚が視界に入ってきて、反射的に顔を上げると、まん丸な笑顔と目が合った。

「こんにちは。私、サラ、南島の出身なの。あなたは?」

快活に言われ、マリスの口の端が自然に上がる。

「私は、マリス。北東草原の出身」

「北東草原ね。だからそんなに色が白いのね。抜けるような白い肌って、あなたみたいなことを言うのね」

マリスは面くらい、「えっ?」と口ごもって、机の上に目を落とす。サラはマリスの視線を追って、机の上に目をやり、「あらっ」と感嘆の声をあげた。

「この青いお花、とても素敵ね。きれいな色」と、サラの指が教科書を束ねている紐を指す。マリスは顔をあげて、サラと目を合わせる。

「ありがとう。藍で染めた麻糸で編んだの」

「まぁ、あなたが編んだの?素晴らしいのね」

サラの感嘆に、マリスは礼を述べる。

紐の先端は、五弁の花びらを持つ花の形に編み上げた。素敵に出来たと思っていたので、マリスは嬉しかった。

サラが花の部分に、手を触れる。花がサラの方に傾いた。

ガラリと前方の扉が開き、教師らしき人物が入ってきた。立っていた生徒たちが席に着く。

サラは前に向き直る。マリスは、紐の花に触り、手触りを確かめた。

【文:榎田純子 / 挿絵:もうりひとみ】